“35个大中城市”,是经济领域中一个重要概念,其内涵稳定了20多年。

最近一份文件的发布,预示着变局到来:其中5个城市出局了,另外5个城市成功“晋级”。

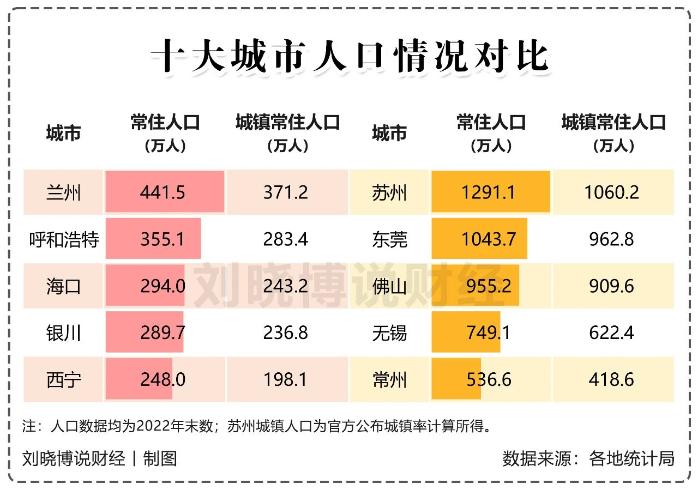

新晋级的五个城市是:苏州、东莞、佛山、无锡、常州;

出局的5个城市是:兰州、西宁、银川、呼和浩特、海口。

住建部近日在官网发布了“关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知”。要求各地,通过编制住房发展规划和年度计划、建立“人、房、地、钱”要素联动机制,稳定楼市避免大起大落。

这份文件还有一个重要看点:35个大中城市的概念,悄然生变。

在文件的末尾,有这样一句话:

抄送:各省、自治区、直辖市人民政府,石家庄、太原、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、无锡、常州、苏州、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、佛山、东莞、南宁、成都、贵阳、昆明、西安、乌鲁木齐市人民政府。

这里面提到了31个城市,加上四个直辖市,不多不少正好是35个。

而“35个大中城市”,在过去20多年里一直高度稳定,具体是:

北京、天津、石家庄、太原、呼和浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、银川和乌鲁木齐。

对比一下就会发现:住建部新提到的35个城市,多了之前没有的苏州、东莞、佛山、无锡、常州,少了兰州、西宁、银川、呼和浩特、海口。

其他城市的排序,新旧版本基本上是一样的,很可能是对照旧名单、生成的新名单。

这进一步证明,35个大中城市的版本,发生了变化。

或许有读者会反驳:住建部确定的名单,就一定权威吗?

答案是:很权威!

因为“35个大中城市”概念的诞生,跟房地产行业密切相关。

1997年10月,国家计委、国家统计局联合下发了《关于开展房地产价格指数编制工作的通知》,决定从1998年开始正式编制、公布房地产价格指数,先选择35个大中城市进行。今后将根据需要适时调整,逐步扩展到其他地区。

这35个城市的范围,是怎样确定的?在那个年代,城镇化尚未全面启动,只能按照城市的政治地位来排。

首先是直辖市,其次是省会城市和计划单列市。港澳台跟内地体制不同,房地产价格体系也不同,不纳入;西藏经济、人口总量太小,当时基本上没有房地产行业,不纳入。剩下的26个省会城市,加上4个直辖市和5个计划单列市,就构成了“35个大中城市”。

当时正在蒸蒸日上的明星地级市,比如苏州、东莞、佛山、无锡、温州、常州、烟台、泉州等,都没有被列入。

后来,国家统计局把房地产价格统计范围扩展到了70个城市,新纳入的35城市分别是:

唐山、秦皇岛、包头、锦州、丹东、吉林、牡丹江、无锡、扬州、徐州、温州、金华、安庆、蚌埠、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄樊、岳阳、常德、惠州、湛江、韶关、桂林、北海、三亚、泸州、南充、遵义、大理。

不过,70个大中城市的说法一直没有流行起来,“35个大中城市”的概念继续流行。

原因很简单,35个大中城市政治地位稳固,而新增的35个城市比较侧重代表性(主要代表中小城市),以求让房价统计更有全国性意义。所以,一些非常重要的城市比如苏州、东莞、佛山、常州都没有列入,而人口少、规模小、影响小的一批城市(比如泸州、南充、蚌埠、牡丹江、惠州、扬州)反而列入。还有就是,70个城市数量太多,不容易记忆和传播。

现在,住建部把确立房地产新运行机制的文件,下发各省级区域的同时,又发给了一批城市,说明这些城市非常重要。

而总城市数量恰好是35个,其中的政策含义不言而喻:时代变了,35个大中城市的概念也应该变了。

这个变化就是:不仅房地产未来要“以人定房,以房定地,以房定钱”,城市的重要性也要以人口总量和增量来确定。

人口多的城市,尤其是城区常住人口多的城市,会变得越来越重要。全国总人口在下降,人口成为更为宝贵的资源,决定着城市的未来。

越来越多的“国家大计”,都开始跟人口直接挂钩。

比如你要修地铁,首先要城区常住人口超过300万人,代管市县城镇人口不算。

你想加速配售型商品房的建设,也最好能城区人口达到300万以上。

你要加速城中村改造、推动地下管网改造,城区人口最好能超过500万人。因为这些大基建主要在超大、特大城市进行。

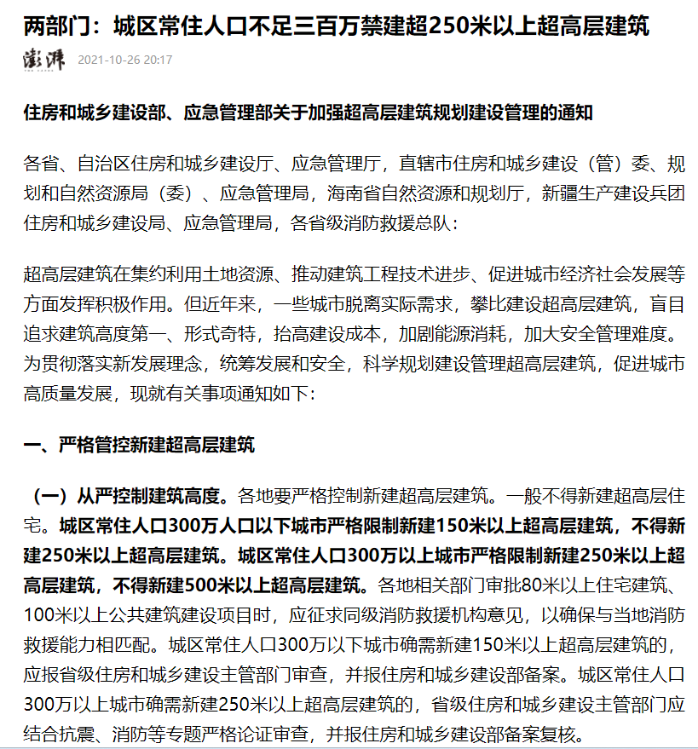

连建筑物的高度,也跟人口挂钩:

城区常住人口300万人口以下城市严格限制新建150米以上超高层建筑,不得新建250米以上超高层建筑。城区常住人口300万以上城市严格限制新建250米以上超高层建筑,不得新建500米以上超高层建筑。

如果人口太少,还会压缩部门、压缩职数,直接影响体制内人员的晋升通道: